È estate, siamo in vacanza e quindi non vogliamo impegnarci. Queste riflessioni estemporanee costeggiano le nostre esperienze in questo agosto lontano dagli schermi, ogni settimana dalla testa di un redattore diverso. Buona lettura e grazie di continuare a sopportarci anche dai mari e dai monti che state calcando in questi giorni, fregandovene della vita che facevate e di quella che farete.

Una delle mie più grandi passioni è l’acquisto e la collezione di dischi. È una passione che ha radici lontane, sicuramente quella più antica tra tutte quelle che continuo a coltivare anche adesso alla soglia dei trent’anni: a me piace farla risalire all’autunno 2004, quando mia sorella fece entrare in casa un cd masterizzato di American Idiot dei Green Day (comprato solo pochi mesi dopo nella sua prima stampa Reprise Records 9362-48777-2, 2004), che è stato il mio primo vero interesse musicale non introiettato dai miei genitori (leggasi: estraneo alla produzione di Fabrizio De André) e che di fatto rappresenta l’embrione della mia evoluzione come ascoltatore. Altre volte, quando mi sento più metallaro, faccio coincidere la nascita di questo mio hobby con un altro importante checkpoint della mia vita di musicofilo – il febbraio 2008, quando comprai il mio primo cd in maniera completamente indipendente, senza supervisione familiare alcuna: Master of Puppets, Vertigo / Phonogram 838 141-2, 1989.

Tuttavia, il collezionismo è un hobby che mal si sposa con il clima di instabilità in cui vivo da diversi anni – più o meno da quando mi sono trasferito nella capitale d’Italia (Milano), ormai sette anni fa. Da allora ho cambiato sistemazione due volte, e in più aleggiano ulteriori incertezze sul mio futuro prossimo: sarò ancora qui – o anche solo in Italia – tra qualche mese? quale sarà la mia occupazione? e anche rimanessi in questa città, vivrò ancora nel mio appartamento attuale?. Per forza di cose, quindi, non ho mai ritenuto conveniente installare un impianto stereo o un giradischi di qualità nella mia attuale casa a Milano, né tantomeno trasferire qui la mia collezione di cd e vinili – pur continuando a comprarli con regolarità, almeno finché le finanze mi hanno permesso di farlo. L’estate (in particolare il mese di agosto, quando torno dai miei genitori a Spezia rimanendovi per un intervallo di tempo sufficientemente lungo) è quindi da sette anni per me sinonimo di riascolto e, talvolta, perfino di primo ascolto di dischi che ho comprato in passato – quasi mai a scatola chiusa, va detto – e che le contingenze mi impediscono di ascoltare su supporto opportuno quando sono a Milano il resto dell’anno.

Alcuni di questi sono classici così giganteschi e che conosco così a fondo che praticamente li ascolto ormai solo in formato fisico, non avendo bisogno di rinfrescare spesso la memoria su come suonano, su che opinione ho a riguardo, e di cui a dirla tutta non sento nemmeno un bisogno così impellente – c’è così tanta musica là fuori da riuscire a distrarmi ampiamente per quell’anno o due (o tre, o…) che passa tra una riproduzione e l’altra, tanto sono radicati inestricabilmente nel mio DNA di ascoltatore. È questo il caso di Strange Days dei Doors (Elektra EKS-74014, 1967), dell’esordio dei Faust (ReR Megacorp ReR F6, 2000) e di Endtroducing di DJ Shadow (Mo Wax 540 607-2, 1996?), ma anche di robe più recenti che ho scoperto praticamente in diretta e che comunque hanno plasmato il mio gusto nelle fasi iniziali della mia crescita come ascoltatore, tipo Mirrored dei Battles (Warp Records WARP CD156, 2007): è di questi dischi che non voglio parlare oggi, perché tanto non avrei riflessioni particolari da tirarci fuori. Semplicemente, sono sempre bellissimi nella maniera che sanno già tutti, e al più mi sorprendono perché penso wow, riescono a piacermi ancora così tanto, dopo tutti questi ascolti?.

Altri – che pure spesso non sono meno famosi o meno classici di quelli menzionati sopra – risuonano invece in maniera nuova, dopo anni e anni che non li ascolto con la dedizione che mi viene naturale fornire al supporto fisico; e quando succede mi chiedo: perché non li ascolto da così tanto tempo?. La risposta spesso coinvolge un viaggio indietro nelle mie memorie, in cui ripercorro non solo l’occasione e il luogo in cui li ho comprati ma anche quante possibilità ho avuto di ascoltarli (ci sono dischi comprati dopo il 2018 che sono ancora vergini, per dire), o come si è evoluto il mio rapporto con essi: un’esperienza che è in egual misura nostalgica e romantica, o almeno è così il modo in cui la vivo io. What’s in my bag, quindi? Questi dischi qua.

Ornette Coleman – Free Jazz (Studio Media VNL 12202 LP, 2011)

La storia di come sono finito a comprare questo disco, visto innumerevoli volte al Dischivolanti di Milano, è piuttosto buffa. Praticamente, ogni volta che passo per quel negozio ci lascio somme a tre cifre di denaro, e non potendo spendere ogni volta uno stipendio in dischi arriva un momento in cui devo fare una selezione tra tutti gli album belli che ho trovato per decidere quali comprare: dopo averli tirati tutti fuori dagli scaffali e averli portati in cassa, faccio la scrematura finale sotto lo sguardo secondo me anche un po’ pietoso del titolare che mi suggerisce puntualmente di lasciare gli “scarti” impilati lì, «poi li sistemo io». Free Jazz l’ho comprato lì, nel luglio 2018, perché all’ennesima volta che arrivava in cassa senza che lo portassi a casa mi sono vergognato un po’ del giudizio di chi assisteva a questa scena regolarmente (del tipo: bah, davvero preferisce questa roba a Free Jazz?). Va detto che non passava mai la cernita di fine acquisti non tanto per un mancato o minore apprezzamento (anzi), più che altro è che quando vado per dischi in the wild il valore che do ai miei acquisti non dipende soltanto dal piacere all’ascolto in sé ma pure alla percezione della irripetibilità dell’offerta. Semplicemente, una ristampa italiana del 2011 di Free Jazz non appariva ai miei occhi – e aggiungerei giustamente – un’occasione once in a lifetime. (Per dire, in quel negozio ci ho comprato Wound degli Skin Chamber, R/C Records RCD 9274 2, 1991, non esattamente un disco della mia vita: eppure lo presi al volo, e non me ne pento minimamente visto che non l’ho mai più rivisto da nessun’altra parte.)

L’album in sé è (lo sapete anche voi) magnifico, ma quello che mi colpisce ogni volta che lo riascolto – specie da quando il jazz ho cominciato a “studiarlo” da un punto di vista storico e critico un po’ più approfondito – è quanto delirante è la narrazione del Free Jazz iper-politicizzato e rivoluzionario che scardina i dettami della sintassi jazz precedente e inaugura una nuova stagione, che per la gente che parla in questi termini tipicamente non è ancora finita e quindi si ritrovano ad ascoltare i lavori 2010s dell’Art Ensemble of Chicago come l’hic et nunc dell’avant-garde jazz contemporaneo. Invece, Free Jazz è un disco di una vitalità e una bellezza che respira di blues, delle improvvisazioni corali del jazz di New Orleans degli anni Dieci del Novecento, e in fondo pure del recente bebop (d’altronde, non potrebbe essere altrimenti, vista la presenza di musicisti all’epoca impegnati in musica molto meno selvaggia del free jazz come Freddie Hubbard, Scott LaFaro e mettiamoci pure Eric Dolphy, che qualche ora dopo aver registrato Free Jazz avrebbe suonato ciò che sarebbe apparso su Far Cry). Sembra soltanto una finezza da nerd: non è così. Ripulire tutta la sporcizia sparsa in giro da decenni di critica miope (quella rock, perché quella jazz ha ovviamente una competenza molto diversa) contribuisce a fornire una nuova prospettiva su un disco che, nella sua libertà espressiva e armonica, è una gioia da ascoltare – e sono convinto sarebbe lo stesso per più persone, se si insegnasse loro che è innanzitutto bello prima che innovativo, rivoluzionario, cacofonico e altre buzzword del genere. Sentite l’assolo di LaFaro a metà del secondo lato del vinile, che meraviglia.

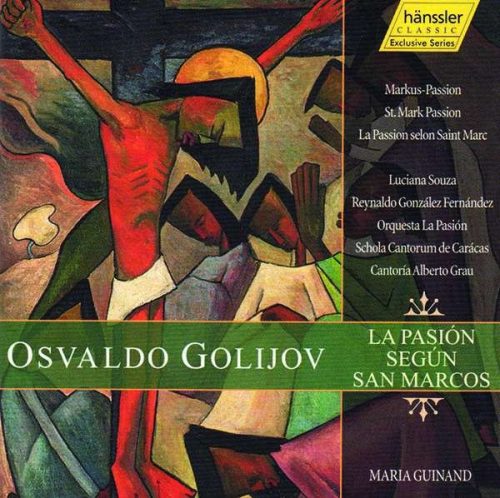

Osvaldo Golijov – La pasión según San Marcos (Hänssler Classic CD 98.404, 2001)

Nell’autunno 2020 mi sono trovato a Strasburgo, per questioni universitarie, in piena ascesa della (seconda? terza?) ondata di pandemia di covid. Prima che la Francia chiudesse tutto in un lockdown “totale” (che entro un paio di settimane si sarebbe palesato per la barzelletta che era), a novembre, feci in tempo a passare in un negozio che avevo scoperto l’anno prima – L’Occase de l’Oncle Tom, fornitissimo di musica classica e vinili jazz in prima stampa a prezzi super competitivi se rapportati con quelli dell’Italia, se siete a Strasburgo e come me vi divertite a buttare soldi in piena era digitale vi consiglio di farci un salto. Complessivamente, fu un affare pazzesco, nonostante tutta la musica che ho comprato in quell’occasione l’avessi già ascoltata con altri mezzi: ne uscii fuori con l’intero box set di tre cd di Steve Coleman live a Parigi (BMG 74321316912, 1995), il cd Nothingface dei Voivod (MCA Records MCAD-6326, 1989), la compilation Independency con i primi EP dei Bark Psychosis (3rd Stone STONE 010 CD, 1994), tutti in prima stampa e tutti a un prezzo irrisorio. L’acquisto di cui forse vado più orgoglioso è però questo doppio cd, che incidentalmente è anche nettamente il peggio tenuto tra tutti (la parte superiore del jewel case è completamente sconquassata, e lo era già prima di sorbirsi il viaggio della speranza di ritorno a dicembre).

La pasión según San Marcos, che questo agosto ho ascoltato per la prima volta da supporto fisico, è un oratorio del compositore argentino Osvaldo Golijov, il cui output artistico è noto per il suo eclettismo – tra le varie fonti sonore che Golijov cita come influenze vi sono, oltre alla musica classica occidentale, anche il klezmer e la musica liturgica ebraica e un sacco di generi popolari e folkloristici di Cuba e dell’America Latina. È una delle quattro composizioni (post-)moderne che vennero commissionate nel 1996 per il 250esimo anniversario della nascita di Johann Sebastian Bach, al fine di mostrare l’attualità del tema della Passione cristiana (una di queste, la Water Passion After St. Matthew del compositore cinese Tan Dun, l’anno precedente, era stato un altro mio acquisto in quello stesso negozio: Sony Classical S2K 89927, 2002). E l’interpretazione del tema religioso è, semplicemente, coloratissima: Golijov non rinuncia agli strumenti e a certi topòi della tradizione liturgica europea ma li minimizza e li mette in secondo piano, affidando a strumenti come chitarre, percussioni, berimbau il ruolo da protagonista nel descrivere l’umore e la narrazione della Passione di San Matteo con idee melodiche e ritmiche provenienti dalla rumba, dal flamenco, dal tango, dalla capoeira. Non nego che comprare dischi di cui conosco già il contenuto abbia tolto un po’ di fascino all’atto di cercare tra gli scaffali dei negozi, ma in casi come questo penso: non avessi già conosciuto La pasión según San Marcos, non l’avrei mai cercata in un negozio francese nella sezione di opere contemporanee, e quindi tutto sommato mi va bene così.

David Murray Octet – Ming (Black Saint BSR 0045, 1980)

L’ultima volta che le mie finanze e i miei impegni di tesi mi hanno concesso di fare un salto al Dischivolanti di Milano – il negozio milanese che menzionavo nel trafiletto di Free Jazz – era il luglio 2021, e corrisponde anche all’ultima volta in cui sono andato a comprare un disco, punto. (Certo, se agli acquisti si aggiungono i regali la situazione migliora leggermente: giusto lo scorso novembre, in occasione di una cena a Bologna tra quella che poi si sarebbe confermata come redazione di Livore – in effetti, organizzata proprio allo scopo di gettare le fondamenta del progetto Livore – Roberto mi ha portato in regalo il box set con l’incisione integrale di Sequentia Cyclica di Sorabji, Piano Classics PCL10206, 2020, come ringraziamento per averlo aiutato molte volte a non spendere manco zero euro nel tentativo di reperire album di interesse.) Oltre che dalle pile di nuovi arrivi in ambito rock e pop – da cui ho ricavato roba come una ristampa non ufficiale di (GI) dei Germs in vinile (Slash Records SR-103, 2006) e pure l’LP appena fresco di stampa di Bright Green Field degli Squid (Warp Records WARPLP314, 2021) – la mia attenzione è stata catturata anche da alcuni bei scatoloni in un angolo del negozio che raccolgono prime stampe usate di album anni Settanta e Ottanta, con selezioni ampiamente non banali di roba da etichette jazz come la Black Saint e la Soul Note (lì ci ho comprato pure Homage to Charles Parker di George Lewis, Black Saint BSR 0029, 1979 – un altro dei miei riascolti di questo agosto 2022).

Quella volta tornai a casa con Ming, con cui ero stato in fissa proprio poco prima della pandemia dopo essere stato ispirato a un riascolto più attento e ponderato dal Jazz Book di Joachim-Ernst Berendt, che dedicava a David Murray (in tandem con Wynton Marsalis) un intero capitolo per spiegare, tramite la sua opera, l’estetica jazz anni Ottanta. Il motivo con cui Berendt giustificava questa scelta è lo stesso motivo per cui i diversi dischi dell’ottetto di Murray sono tra i miei preferiti degli anni Ottanta, con Ming in testa: la sua musica, che negli anni Settanta era un po’ più legata al classico free jazz di matrice ayleriana, in questi lavori si evolve in un genere poliglotta che ingloba le improvvisazioni collettive delle band anni Venti, la pronuncia dello swing, del bebop, e anche (ma non più solo) del free jazz. La sua tecnica sassofonistica è forse incerta, ma respira lo stile di Coleman Hawkins, di Ben Webster e di Archie Shepp, distanziandosi in maniera molto controcorrente dall’influenza predominante di Coltrane sui tenori di quegli anni. Non sentite anche voi la jungle music di Ellington che ruggisce nel passo quasi ubriaco di questa Dewey’s Circle?

Slayer – South of Heaven (American Recordings 50-51011-6040-2-7, 2006)

L’8 aprile 2008, in una gita scolastica in giornata a Milano, comprai presso l’ora defunto Mariposa il cd di Reign in Blood (American Recordings 50-51011-6037-2-3, 2008). Ai tempi non avevo una connessione internet e delle conoscenze di siti e programmi per il download tali da scaricare dischi interi – avrei rimediato solo un annetto dopo – quindi di Reign in Blood conoscevo solo Angel of Death e Raining Blood (peraltro, la seconda in un qualche rip bislacco in cui veniva inglobata anche la parte finale di Postmortem): per questo, l’ascolto intero di quel disco fu niente meno che una rivelazione. Per mesi (mesi) occupò non-stop il mio lettore cd dell’epoca, settato in modalità repeat all automaticamente dalla mattina, quando lo accendevo mentre mi preparavo per andare a scuola, fino alla sera, quando finalmente spegnevo lo stereo per andare a dormire; nelle pause in mezzo (pasti e uscite) mi limitavo a mettere in pausa per riprendere l’ascolto esattamente da dove l’avevo lasciato. Nell’arco dei mesi successivi recuperai quello che la critica considera i dischi migliori degli Slayer in formato fisico, a partire da Hell Awaits (Metal Blade Records 3984-14031-0, 2004) e Seasons in the Abyss (American Recordings 50-51011-6038-2-2, 2006) – perché la Wiki inglese parlava di un estremismo sonoro più affine a quello di Reign in Blood.

South of Heaven lo comprai solo un annetto dopo – probabilmente, vado a memoria, in un qualche negozio di cd ora defunto a Cosenza – proprio perché “spaventato” dalle recensioni che ne parlavano come del disco melodico degli Slayer golden age, soltanto una volta che il live Decade of Aggression (American Recordings 50-51011-6042-2-5, 2006) mi aveva rassicurato con brani mozzafiato come la title track e Mandatory Suicide che non si trattasse di un sell out. Ad oggi, Hell Awaits, South of Heaven e Seasons in the Abyss si continuano a giocare la palma di “secondo disco preferito degli Slayer”, con fortune alterne; in questo momento, il titolo lo detiene probabilmente però proprio South of Heaven. Proprio in quanto meno spinto all’estremo rispetto agli altri, è un disco che fa emergere non solo un senso orrorifico più sinistro e subliminale della galleria di barbarie e blasfemie con cui mediamente si identifica la musica degli Slayer, ma anche un senso del groove ritmico che nel Big Four solitamente si associa di più ai Metallica e specialmente agli Anthrax. Un groove che è in larga parte merito di Dave Lombardo, che grazie al rallentamento dei tempi di esecuzione dà sfogo al suo estro oltre il tappeto di doppia cassa e gli skank beat di Reign in Blood: il suo stile su questo disco è uno dei più cantabili di tutta la storia del metal, e nello stesso momento sembra capace tanto di accentuare la pronuncia ritmica dei pezzi quanto di assolvere in maniera costruttiva al ruolo melodico. È un’abilità quasi unica nel genere – e tutti gli altri che ce l’hanno, in qualche modo, hanno esplicitamente un debito con Lombardo stesso, cfr. Gene Hoglan, Steve Flynn, perfino Tomas Haake. Per questo considero Dave Lombardo l’anno Zero del batterismo metal e South of Heaven il suo fiore all’occhiello.

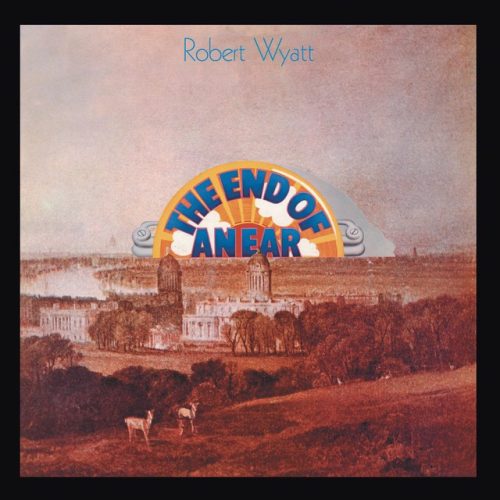

Robert Wyatt – The End of an Ear (Esoteric Recordings ECLEC 2324, 2012)

Quando mi iscrissi all’università a Genova, nell’autunno 2011, ero nel pieno del mio periodo “prog”. O meglio, per dirla tutta, ero nel mio periodo “prog che la critica indie aveva bollato come ok”, visto che i miei rapporti con il progressive sinfonico più popolare tipo Genesis e Yes ai tempi non erano dei più idilliaci, ed ero arrivato perfino a una fase di parziale rigetto nei confronti di amori adolescenziali come i Rush (poi mi ci sarei innamorato nuovamente, ma questa è un’altra storia). In ogni caso, quel sottoinsieme della musica progressive occupava effettivamente la maggior parte dei miei ascolti – e il mio apprezzamento era, nonostante tutto, genuino, visto che dopo dieci anni quelli che adoravo all’epoca rimangono tuttora tra i miei artisti del cuore. Ovviamente, una grossa parte di tale sottoinsieme era occupato dai musicisti di Canterbury in orbita Soft Machine, che imparai ad amare proprio in quel periodo anche grazie alla lettura della biografia Wrong Movements di Robert Wyatt. Che, paradossalmente, è sempre stato tra i miei meno preferiti di tutta la scena di Canterbury, pure in monumenti celebrati come Rock Bottom: la colpa è di Wyatt e non mia, e se ne avrò occasione approfondirò meglio la questione in futuro.

In ogni caso, The End of an Ear è sempre stato – e lo era già all’epoca – non solo il mio disco a firma del solo Wyatt preferito, ma uno degli album per me più creativi ed esilaranti provenienti da quella scena (e, quindi, da tutto il prog anni Settanta): lo comprai in cd (Esoteric Recordings ECLEC 2324, 2012) al mio primo anno di triennale proprio al Disco Club di Genova, dove qualche mese prima avevo comprato anche Shooting at the Moon di Kevin Ayers (Harvest, EMI 07243-582777-2-2, 2011) e Flying Teapot dei Gong (Charly Records SNAP 025 CD, 2005) – a riprova della fissa per Canterbury. Mi ha sempre stupito come all’interno di un genere così apprezzato (almeno di facciata) per la sua quirkiness, il suo gusto per l’eccentricità sopra le righe e per i flirt con generi meno popular come il jazz e certe avanguardie elettroniche anni Settanta, uno dei dischi che incarna maggiormente questo spirito libero sia così snobbato quando non sminuito – tanto dal pubblico quanto dalla critica – in favore del celeberrimo successore che, pur con tutto il suo contesto tragico e commovente, è estremamente più inquadrato e accessibile. Di più: mi sono completamente alieni i motivi per cui una persona che ama i Soft Machine di Rivmic Melodies (da Volume Two) o Moon in June non preferisca di ufficio The End of an Ear a tutta la produzione “non-bipede” di Wyatt, visto che è proprio questo il disco che prosegue nello stile patafisico e dadaista di quelle composizioni, in un ponte improbabile eppure esilarante tra le bizzarrie dei Goons e le ultime frontiere del jazz e del prog (che nel Regno Unito degli anni Settanta si mescolavano senza soluzione di continuità a più riprese). Su The End of an Ear suonano Elton Dean e Mark Charig, ci sono dediche a Nick Evans e a Carla Bley, ci sono interpretazioni surrealiste della Las Vegas Tango di Gil Evans; e in più c’è la sfrenata fantasia di Wyatt, che si lancia in alcune delle più visionarie sperimentazioni vocali della sua carriera, scrivendo nel frattempo pezzi dal passo ritmico impestato e dagli arrangiamenti pazzeschi, in una naturale evoluzione dello stile inclassificabile che aveva messo a punto a partire da quando era ancora un membro dei Soft Machine (cfr. la sua demo registrata per CBS nel 1969 pubblicata dalla Cuneiform nel 2013). Un album bellissimo che necessita urgentemente di una riscoperta.

Bonus: The Quintet – Jazz at the Massey Hall (Original Jazz Classics 0025218604420, 2006)

Qualche sera fa volevo mettere il cd di questo classico del bebop anni Cinquanta, comprato mi pare dal Discomane (Milano) ad altezza 2014/2015. L’ho cercato sotto la Q (la mia collezione è ordinata in ordine alfabetico per artista), poi sotto la M e la P (perché ci suonano Charles Mingus e Charlie Parker), poi ho controllato tutti i miei cd uno a uno temendo che mia madre spolverando avesse violato sacrilegamente l’ordine dei miei dischi. Zero. Infine, dubitando della mia memoria, sono andato sul mio profilo Discogs e l’ho cercato lì: a quanto pare non l’ho mai avuto e sono stato per un buon paio di minuti in balìa di una allucinazione. A volte va così.