Jam con Herbie Hancock, esordio su Blue Note, commissioni per la Jazz Gallery con la partecipazione di Tyshawn Sorey, infaticabile attività come compositore, bandleader e strumentista in una decina di formazioni differenti. Questo è il (parziale) curriculum del vibrafonista Joel Ross, impressionante se si considera la sua età di 24 anni e ragione sufficiente per giustificare tutta la grande attenzione che si è polarizzata su di lui.

E pensare che ancora oggi Ross dice di avere un rapporto conflittuale con il proprio strumento, al quale si è approcciato solo perché la batteria (suo primo amore) veniva assegnata al fratello maggiore nei vari gruppi jazz scolastici. Negli anni della formazione questa ambiguità diventa per Ross una sfida continua nel cercare di trarre ritmo e melodia da quella apparentemente fredda sequenza di barre metalliche; a tal fine si rivela decisivo l’incontro con Stefon Harris, che lo invita nel suo Brubeck Institute Jazz Quintet dopo averlo conosciuto ad un festival, e sarà per lui una guida preziosa sia nello sviluppo della fluidità tecnica che nel raggiungimento della consapevolezza espressiva. Inoltre, proprio in questo periodo Ross inizia a trascrivere formalmente le proprie composizioni, mostrando (in primo luogo a se stesso) di essere un prolifico e prodigo compositore. La voglia di andare oltre i propri limiti e di esplorare al di fuori della comfort zone è un suo tratto caratteristico. La musica per l’esordio KingMaker era composta già nel 2016, ma Ross stesso ammette che la sua band (i Good Vibes) doveva ancora imparare a suonarla assieme in maniera convincente; così, fino alla pubblicazione nel 2019 ed oltre, nutre la propria curiosità partecipando in altre formazioni dalle differenti declinazioni jazz.

Fondamentale in tal senso è l’apparizione sul celebrato Universal Beings di Makaya McCraven, in cui il brano Young Genius è dedicato proprio a lui. Ross partecipa alla sezione “newyorkese” del disco – i.e. la prima facciata del primo vinile –, in una formazione piuttosto esotica composta di arpa (Brandee Younger), violoncello (Tomeka Reid), basso (Dezron Douglas) e batteria (Makaya McCraven), oltre ovviamente al suo vibrafono, e in questo lavoro, registrato quando è appena ventenne, Ross sfodera già una classe e una personalità indiscutibili. Il tono cristallino del suo strumento contrappunta con eleganza le linee dell’arpa, con frasi dolci sussurrate in maniera quasi intima, coerentemente con l’atmosfera quasi cameristica ricercata dal quintetto in queste sei tracce. La sua presenza è fondamentale nell’economia della musica, eppure sembra sempre interagire con il resto del gruppo in punta di piedi, con discrezione e senza strafare, nemmeno durante l’assolo sulla “sua” Young Genius: se si volesse paragonare la sua prestazione su Universal Beings a qualche grande del vibrafono, si dovrebbe probabilmente guardare a Walt Dickerson. Gli accostamenti con i maestri dello strumento non sono sprecati, perché Ross unisce alla precocità del proprio talento una non comune multidimensionalità nell’approccio alla materia jazz. Per avere una prima impressione di questa versatile sensibilità musicale, è utile confrontare il suo contributo in Universal Beings con quello offerto, ad esempio, su Calls for Action del contrabbassista Harish Raghavan, pubblicato pochi mesi dopo Kingmaker. In un contesto che gli concede più spazio per esplorare i propri umori, Ross si rivela egualmente prezioso anche quando si focalizza maggiormente sull’impostazione ritmica. Non si limita infatti a supportare l’andatura dei brani fungendo da ulteriore stantuffo (grazie agli incastri con l’indiavolato batterista Kweku Sumbry) ma si mostra anche capace di allacciare dinamismo ed espressività in una fantasiosa connessione ritmelodica.

Il ritmo è del resto il focus primo e principale di Joel Ross, il cui amore per la batteria non è affatto svanito e influenza in maniera decisiva anche il suo approccio al vibrafono. Chiaro segno di ciò è il molto parsimonioso uso del pedale, per dare nitidezza all’esecuzione di ogni singola nota esaltandone l’aspetto percussivo. Il vibrafono ha una reputazione generalista di strumento dal suono caldo e sfuggente, capace di generare nebulose di note sospese, ma nelle mani di Ross riacquisisce una distinta componente materica che dona una forte cadenza anche ai fraseggi più sofisticati. Osservarne la postura in un’esibizione dal vivo vale più di mille parole: i movimenti esuberanti e gli ampi gesti con cui cala i mazzuoli sullo strumento risuonano come se ci fosse una pelle tesa di fronte a lui. Se paragonato a una leggenda del vibrafono come Bobby Hutcherson, che anche nei passaggi più virtuosi sembrava mantenere un aplomb tutto suo, la differenza di tecnica è evidente.

Quando viene interrogato riguardo alle sue influenze nell’approccio allo strumento, non dovrebbe sorprendere che la prima risposta di Ross sia Milt Jackson: perché è cresciuto ascoltando spesso la sua musica in casa, perché anche Jackson come lui ha iniziato a suonare in chiesa, certo, ma soprattutto perché è facile tracciare una linea diretta tra la giocosità ritmica bop del decano e la rilettura personale del giovane artista. Tuttavia è proprio Hutcherson, che nella sua propensione ad intessere trame atmosferiche – tra nuvole di trascinante lussuria e realizzazioni di stupore bambino – sembra più distante da Ross, ad averlo segnato personalmente. Prima della sua morte nel 2016, infatti, Ross passò a visitarlo nella sua casa in California (una visita correttamente resa con il termine “pellegrinaggio”) e da lui ebbe un caloroso monito: “Write music every day, write about life“. Da qui l’ispirazione, forgiata poi con la tutela tecnica di Harris, ha acceso la miccia per lo sviluppo creativo da esecutore a compositore di musica. Ross compone al pianoforte, anche questo strumento da lui preferito rispetto al vibrafono (e siamo già a due); eppure è sempre quest’ultimo ad attirarlo maggiormente per via della sua capacità di incorporare entrambi gli aspetti, quello ritmico e quello melodico, che giacciono come pure potenzialità nello strumento e che Ross cerca ogni volta di coniugare attraverso una costante tensione comunicativa. A questo scopo, l’interplay con una band che sappia contribuire creativamente ad entrambe le “fasi” è fondamentale per sviluppare le idee compositive di Ross che, quindi, come bandleader trova forse l’espressione più compiuta della propria arte. Lui stesso quando guarda a Davis, Coltrane e Monk lo fa proprio in relazione alle loro capacità di guidare le rispettive band unendo automatismi esecutivi e spontaneità creativa (con una particolare predilizione per i groove a rotta di collo del quintetto Davis nel Live at Plugged Nickel).

Ci si potrebbe aspettare allora, per quanto detto finora, che il terreno più fertile per le sue caratteristiche potesse essere un hard-bop rivisitato in chiave moderna. Ma, come detto, a Ross la comfort zone va stretta; per cui, approcciandosi, all’ascolto di KingMaker, si viene piuttosto a contatto con un suono caldo e rotondo, vicino alla pulizia formale della tradizione o addirittura a certo neo-soul. Certo, la pubblicazione su Blue Note poteva già dare indizi in tal senso: la produzione moderna dell’etichetta si contraddistingue per una nitidezza sonora impeccabile (ascoltare A Rift in Decorum di Ambrose Akinmusire per credere), e nonostante l’attività di Ross si concentri con massima intensità nei confini newyorkesi non c’erano da attendersi le evoluzioni sperimentali caratteristiche della vicina Pi. Per di più si tratta comunque di un album di cuore, i cui brani sono quasi tutti dedicati a persone importanti nella vita di Ross, siano essi familiari o amici (“write about life”, appunto); a ben pensarci, quindi, è perfettamente naturale che l’ambiente sonoro dell’album sia accogliente e a tratti perfino rassicurante.

Non c’è da pensare neanche per un istante, però, che questa particolare impostazione vada a detrimento della creatività: se infatti il posizionamento sonoro non è sfidante, lo stesso non si può dire delle composizioni, che mostrano già in maniera brillantemente compiuta l’ispirazione di Ross snodarsi attraverso un flusso ricchissimo di stimoli diretti all’ascoltatore. La band vede Immanuel Wilkins al sax contralto, Benjamin Tiberio al basso, Jeremy Corren al piano e Jeremy Dutton alla batteria, tutti legati non solo da stima artistica ma anche da amicizia personale con Ross. Il quintetto all’opera mette in mostra un interplay fluido e coerente, in cui ogni strumento ha i suoi spazi per esprimersi con chiarezza ma non è mai distaccato dagli altri. Particolare caratteristica delle composizioni è quella di concepire i soli strumentali non come dimostrazioni di forza virtuosistica, utilizzandoli piuttosto come segnali o agganci che segnano il passo dei diversi cromatismi o passaggi del brano, con cui gli altri strumenti si relazionano e che sviluppano a loro volta.

I dieci minuti dell’iniziale Touched by an Angel sono una dichiarazione d’intenti: il pezzo si apre con quasi due minuti di solo vibrafono che vedono Ross in una delle parti più dolci e sentimentali della sua intera carriera. È una ballad, insomma, e non è ciò che ci si aspetterebbe da un talento che finora sembrava esprimersi al meglio se incanalato in spazi ritmici serrati. Mentre gli altri strumenti entrano a rafforzare l’espressione toccante del brano, ascoltando con attenzione si percepiscono i primi lacci che vengono tesi verso l’altrove: il piano e il sassofono si industriano a deviare delicatamente dal tema principale, protendendosi l’uno verso l’altro, iniziando a colorare il mood sentimentale di altre sfumature, più fosche e profonde; la sezione ritmica (che ora include a pieno titolo Ross) si porta dal supportare l’evoluzione del brano ad anticipare pause e cambi di passo. Anche quando lo strumento di Ross tace, la formazione procede verso sempre maggiori gradi di libertà senza perdere la connessione. Tutta la transizione è estremamente naturale e il pezzo muta davanti a noi senza quasi accorgersene, per cui quando torna il vibrafono di Ross lo scenario è completamente diverso e gli consente di agire ora da flottante melodico, con le note di piano ad assumere compiti ritmici, fino alla ripresa del tema d’apertura. Quello che è successo in mezzo è molto più di una citazione bebop. Non c’è praticamente nessun passaggio che non trasmetta piacevolezza all’ascolto, eppure il gioco delle parti tra gli strumentisti è avventuroso e creativo.

In Prince Lynn’s Twin si vede ancora meglio come la struttura prediletta sia quella di un dialogo tematico a due strumenti tra piano, sax o vibrafono, con quest’ultimo che passa incessantemente dal versante melodico al rafforzo ritmico; gli assoli dei componenti sono la chiave per portare a conclusione ogni sezione espressiva e transizionare alla successiva, trovando poi l’apice nei momenti in cui tutto il gruppo agisce come un corpo solo. Quando la combo centra la melodia della vita, come in The Grand Struggle Against Fear, nasce il capolavoro: la fluidità tra musicisti qui è massima ed è evidentissimo il lavoro di cerniera che viene realizzato scambiandosi di volta in volta il centro della trama musicale. Ogni intervento degli interpreti rilancia su un canovaccio dalla grande forza espressiva; la sequenza Wilkins-Corren-Ross a metà brano è spettacolare e viene incorniciata da una meravigliosa parte di vibrafono.

Se, insomma, il contesto entro cui avviene la musica è di gratificante piacevolezza, non c’è nulla di scontato e abituale nel vedere un poco più che ventenne con una tale maturità compositiva. La scrittura passa con naturalezza da una forma suadente di neo-bop a passaggi più audaci con un impianto ritmico ben pronunciato dalle moderne influenze hip-hop, fino a momenti apertamente R&B (con le parti vocali di Gretchen Parlato su Freda’s Disposition). Non è tutto merito di Ross, ovviamente; in particolare, nella definizione del suono si avverte l’importante contributo del sassofono di Wilkins, la cui profonda fede cristiana si riflette in un senso melodico estremamente spirituale che richiama gospel e soul jazz, ma che occasionalmente si libera verso lidi più moderni quasi alla David Binney. Man mano che il disco procede, però, Ross prende sempre più saldamente le redini strumentali, come a voler rimarcare una confidenza ormai acquisita. Lampante l’esempio della title-track, dove riesce ad essere uomo-ovunque senza pestare i piedi a nessun compagno, usando anzi le proprie sezioni come pungolo ritmico per incalzarli al meglio delle proprie possibilità; o quando vola su Is it Love that Inspires You, tornando cavallo nella prateria libero di dare sfogo a torrenziali cascate di note, con batteria e basso a tenere bordone e nessun altro orpello. Nei passaggi più meditativi, come in Grey, sono invece i compagni a prodigarsi in un’opera di cucitura per produrre gradualmente un input ritmico congeniale a Ross. Tale è l’intesa strumentale che l’unico intervento vocale, su Freda’s Disposition, suona quasi superfluo; eppure anche qui vale la pena avventurarsi, dato che il brano contiene uno dei migliori interventi di piano del disco.

Ci sono molti motivi per amare questo album. Il vibrafono di Ross è sicuramente la meraviglia preponderante, la sua esecuzione è davvero notevole e ne viene generosamente fatta mostra in tutto il disco. Tuttavia l’aspetto che colpisce di più è la lettura d’insieme, la capacità di relazionarsi con la band e di trasformare il proprio strumento in stantuffo ritmico o ricamatore melodico a seconda dei frangenti. Il tutto in un esordio su LP che è una combinazione rara di libertà espressiva e facilità d’ascolto, per un’ora e dieci di musica in cui le idee non mancano mai. Con KingMaker Joel Ross conferma tutte le buone sensazioni che si avevano su di lui, ponendosi prepotentemente come molto di più che un semplice virtuoso del proprio strumento.

Dopo un debutto del genere, Joel Ross ha attirato immediatamente l’attenzione di tutta la stampa del settore, che è corsa (giustamente) a celebrarlo come uno degli astri nascenti dello strumento e uno dei più originali innovatori del vibrafono dai tempi di Stefon Harris. E non pago di un responso così unanime e favorevole, ancor più insolito considerato che si parla di un musicista americano che si muove in un contesto tutto sommato tradizionalmente jazz (siamo lontani tanto dalle tendenze nu jazz di campioni come Makaya McCraven o Christian Scott, così come del jazz spiritualeggiante in odor di rock, fusion ed elettronica varia della scena londinese), Ross ha proseguito la sua attività musicale in maniera estremamente serrata: solo nell’ultimo anno, ha inciso con Melissa Aldana, Jure Pukl e il già citato Harish Raghavan, con quest’ultimo che ha anche collaborato a produzione ed arrangiamenti di KingMaker.

Eppure, nonostante le sue collaborazioni si muovano più o meno tutte nell’ambito del neo- e post-bop, concedendo poco e niente alle derive più iconoclaste, dissonanti e arcigne del nuovo jazz, sorprendentemente il più creativo e originale contributo di Joel Ross alla scena contemporanea dopo KingMaker va ricercato non tanto in questi lavori, ma in un’imprevedibile collaborazione con Peter Evans – che tra Mostly Other People Do the Killing, il suo quintetto, e i suoi solipsisti (talvolta, insopportabili) dischi solisti si è costruito la sua fama per una forma di jazz ben lontana dalla comfort zone in cui Ross si è mosso fino ad ora.

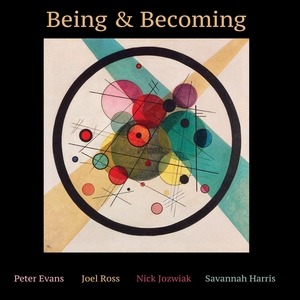

Il progetto di Peter Evans, intitolato Being and Becoming, è in realtà il meno forzatamente e parossisticamente sperimentale tra tutti quelli in cui si è barcamenato fino ad ora: varato nel 2017, è una valvola di sfogo del famigerato trombettista americano per cimentarsi in un contesto completamente acustico e privo delle ingerenze elettroniche che hanno fatto la fortuna del suo quintetto, accompagnato da alcune delle più promettenti nuove leve della scena di New York. Esattamente come Joel Ross, infatti, il contrabbassista Nick Jozwiak e la batterista Savannah Harris sono giovanissimi talenti del jazz della East Coast, anche se a differenza del vibrafonista hanno finora inciso molto meno materiale. La loro registrazione più importante, ovviamente, e l’esordio discografico dei Being and Becoming, registrato nel 2019: anche per questo, probabilmente, certuni hanno definito questo quartetto come il progetto più tradizionalista di Peter Evans.

Per quanto privo dello humor post-moderno, e a suo modo irriverente, e di certe asperità timbriche delle altre formazioni e registrazioni per cui Peter Evans è noto attualmente, Being and Becoming non è semplicemente un disco di post-bop legato alla tradizione – tant’è che, senza dubbio, può essere annoverato come il lavoro più out there cui Joel Ross abbia prestato il proprio talento. Delle cinque composizioni (tutte originali di Evans), soltanto Sphere – un gioiellino di nemmeno sei minuti incastonato al centro del disco, che potrebbe benissimo provenire da un’ucronia in cui Out to Lunch! è stato registrato dall’ensemble di Dolphy privato però del suo arsenale di fiati – si esaurisce in meno di dieci minuti, seppur la strategia evolutiva dei pezzi più lunghi sia piuttosto variabile. Wormhole e Double Drone per esempio rimangono legate per tutta la loro durata al materiale tematico illustrato nei primi minuti. Su Wormhole, addirittura, il tema quasi hubbardiano della tromba che dà il via alle danze viene ribadito alla conclusione del brano dopo che Evans e Ross si sono scambiati costantemente il ruolo di solista, e nemmeno la sinistra chiusa per solo vibrafono, contrabbasso e batteria può nascondere tutti i legami con la gloriosa tradizione hard e post-bop degli anni Sessanta. Su Double Drone, invece, il cambio di passo di Jozwiak e della Harris intorno a metà brano, dove passano dal sostenere gli assoli di Evans con un groove lento e pronunciato a ricamarsi un ruolo melodico di primo piano nell’improvvisazione tramite assoli più astratti e ritmiche più sfilacciate, ingannano l’ascoltatore con l’illusione di uno sviluppo del brano più libero di quanto non sia effettivamente.

In apertura e chiusura dell’album, invece, sono posti i pezzi più free form di tutto Being and Becoming. Matrix è forse il momento più out dell’intero lavoro: è qui che vi sono gli shift di tempo, ritmo e melodia più drastici del lavoro, e anche le esplorazioni soniche di Evans più in linea con le tecniche oblique sfoderate nella sua carriera recente, tra sibili spettrali, skronk, multifonie, flirt con pause, silenzi e rumorini di sorta. A corollario di questa guida melodica così spregiudicata, la base ritmica si destreggia tra groove fratturati e poliritmi incendiari, seguendo il leader per accelerazioni improvvise e deflagrazioni soliste più in linea con il free jazz europeo continentale che non con il post-bop americano.

La conclusiva Point of No Return, che con la sua durata di quasi un quarto d’ora rappresenta il brano più lungo dell’album, si muove su binari vagamente meno sperimentali, ma il suo sviluppo lineare che si dipana tra ossessivi ostinati e lunghi assoli di tutto il quartetto (in particolare, va notato l’assolo con l’arco di Jozwiak che prelude al sommesso tema di tromba che spegne il disco) la rende una durchkomponiert dall’evoluzione peculiare e imprevedibile – e, sotto molti punti di vista, più naturale e fluida della pur eccellente Matrix.

Ci si potrebbe chiedere come mai parlare così attentamente di un lavoro in cui Joel Ross figura solo come sideman, non scrivendo nemmeno uno dei brani della scaletta, in un articolo dedicato alla sua figura, e la ragione è presto detta: nonostante l’ingombrante nome del leader, Ross non solo sfodera una delle prestazioni più incredibili tra quelle che finora ha inciso su disco, ma ricopre un ruolo chiave nel successo di tutto l’album – secondo chi scrive, spesso oscurando non solo gli altri due giovani talenti, ma anche Evans stesso. Il dono che Ross ha nell’esaltare la componente melodica del vibrafono, pur mantenendone sempre intatta la componente essenzialmente ritmica, è quasi miracoloso, e in un contesto meno legato a quello del neo-bop mainstream (per quanto evoluto ed elaborato) in cui si è mosso precedentemente questa sua dote risalta ancora più evidentemente. Ross non solo rifulge di luce propria durante i suoi vari assoli su Wormhole, su Sphere e su Point of No Return, ma nei duetti con le linee di Evans ne riempie i vuoti quasi come ci si potrebbe aspettare da un pianista piuttosto che da un vibrafonista. Quando poi il suo ruolo viene ridimensionato durante i momenti degli assoli del frontman, riesce comunque a rubare la scena spesso e volentieri grazie a un misurato e creativo supporto ritmico che esalta le frasi del solista. L’esempio paradigmatico è rappresentato dal lungo assolo di tromba che apre Matrix, in cui si percepisce nitidamente una differenza di umore e colore nel momento in cui Ross entra in scena aggiungendosi al sostegno ritmico di contrabbasso e batteria: il modo in cui il suo vibrafono contrappunta delicatamente le note di Evans è sublime, e viene il dubbio che il suo assolo non suonerebbe tanto struggente ed emozionante senza questo contributo.

Compenetrandosi con il suono obliquo della tromba, inoltre, quello del vibrafono di Ross assume connotati esotici, talvolta ricordando addirittura il timbro dello strumento di Chris Dingman sull’ottetto di Steve Lehman. Ma lì il vibrafono era accordato seguendo un sistema non basato sul temperamento equabile, il che la dice lunga sulla assoluta originalità dello stile esibito da Ross su Being and Becoming.

Pur in un contesto in pieno fermento come quello del jazz contemporaneo, quindi, Joel Ross mostra già di possedere caratteristiche uniche. Le tracce della sua arte che abbiamo potuto ascoltare finora risiedono in quello stretto spazio tra sorpresa ed eccellenza che induce all’entusiasmo; è con questo spirito che attenderemo gli sviluppi futuri della sua carriera.