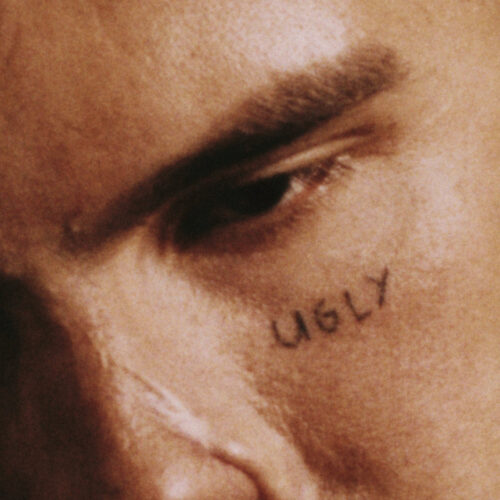

SLOWTHAI – UGLY

A me sinceramente di slowthai (al secolo: Tyron Kaymone Frampton) è sempre fregato poco meno di zero. Per carità, apprezzo (ovviamente) le sue posizioni molto critiche verso la società e la politica inglesi post-Brexit, mi divertono certe sue mosse spregiudicate ed edgy tipo esibire il fantoccio della testa decapitata di Boris Johnson durante la sua performance ai Mercury Prize 2019, e trovo anche che abbia una certa abilità nello scegliere titoli di indubbia cazzimma e catchiness come Nothing Great About Britain – anche se in merito a quest’ultimo punto devo discordare: la Gran Bretagna può vantare almeno il magnifico pregio di sbagliare tutti i rigori nelle partite che contano.

Tuttavia, la musica di slowthai non è mai stata all’altezza del suo spirito incendiario. L’influenza dichiarata del filone di hip hop inglese più gritty e compromesso dal grime (penso, ovviamente, a Dizzee Rascal), che si manifesta attraverso tutta una serie di infiltrazioni drill, trap e occasionalmente perfino punk (quello più slavato dell’ultima stagione inglese, ça va sans dire), viene fortemente edulcorata da produzioni sorprendentemente esili, perfino poppy in certi casi. D’altra parte, sia il suo flow che la sua delivery appaiono frustrantemente privi di tiro e inadatte a tenere testa alla carica eversiva che si dovrebbe respirare mentre, per esempio, Frampton dà della «cunt» alla non-compianta Regina Elisabetta, o mentre illustra le divisioni di classe nel Regno Unito dei Tories descrivendo rabbiosamente una relazione tossica. Tutto questo per dire che mi ero così distaccato tanto dal suo lavoro quanto dalla gente che spendeva parole a riguardo da convincermi che a nessuno importasse davvero della carriera di Frampton successiva a quell’esordio e a quella esibizione al Mercury Prize. Sono quindi rimasto piuttosto perplesso scoprendo che non solo il resto del mondo, al mio contrario, non ha bellamente ignorato il suo secondo album TYRON, ma nutriva addirittura importanti aspettative per questo terzo UGLY (acronimo per U Gotta Love Yourself – sinceramente preferivo quando insultava la Regina). Aspettative che, a guardare le recensioni estasiate in giro, sembrano essere state ampiamente ripagate: si parla di un lavoro «intenso e unico, profondamente commovente e violentemente sincero» (Ondarock), che è «allo stesso tempo rap, punk, rock, alternative e molto altro, allo stato più evoluto» (ImpattoSonoro), nonché «his most exhilarating project to date from front to back» (NME). In effetti, l’apertura di Yum pare confermare la fondatezza di questo plebiscito. L’oscuro passato di Frampton, con tutte le sue dipendenze da sesso e droghe di vario genere, viene affrontato tramite una delivery maniacale e feroce, mentre l’assordante baccanale della base sottostante cannibalizza grime, trap metal e industrial techno, con suggestioni che rimpallano tra roba non esattamente pettinata come Fire di The Bug, il Denzel Curry di BLOOD IN BLOOD OUT, e pure gente come i clipping., BACKXWASH, e ovviamente i Death Grips. La produzione, così fosca, torbida e martellante, dà l’idea che il brano sia stato registrato in presa diretta in mezzo a un rave in piena botta da chissà che cocktail di sostanze psicotrope: in questo pezzo tutto funziona, semplicemente, benissimo.

Tuttavia, il resto dell’album ci mette poco per scoprire il bluff e rivelare un’ispirazione molto meno entusiasmante di quanto l’opener non faccia presagire – il primo canto del gallo che rinnega l’intensità di Yum si ode addirittura già con lo scialbo beat synth punk degno degli Sleaford Mods di Selfish, secondo brano in scaletta. Per la maggior parte del tempo, UGLY pare arenato in una fanghiglia rap rock in cui la componente “rock” del binomio è rappresentata da basi tra l’alternative in senso lato e il brit-punk nelle loro espressioni più scontate possibili. A tal proposito, non aiuta che per la produzione e il missaggio slowthai abbia scelto di affidarsi al solito Dan Carey, che con mano esperta conferisce alle musiche di UGLY esattamente gli stessi timbri, gli stessi suoni, e lo stesso umore di tutte le band brit-punk che non sopportiamo più. C’è Falling che pare fare il verso al suono malinconico dei Pixies di Where Is My Mind?; c’è Tourniquet che ha qualcosa delle rock opera dei Fucked Up (anche se la rabbia nella voce di slowthai ha anche qualcosa dell’Eminem di Kim); c’è Wotz Funny che sembra ospitare una versione leggermente più elettronica dei Fontaines D.C.. E, per non farci mancare niente, ci sono direttamente i Fontaines D.C. in persona: eccolì là sulla title track a fare il verso all’indie rock anni Novanta, sostenendo un Frampton alle prese con l’inadeguatezza che prova verso i valori dominanti promulgati dalla società patriarcale. Nessuno di questi pezzi è più che mediocre: le parti musicali in sé sono piuttosto blande, e spesso suonano anche incoerenti, sia dal punto di vista stilistico che dal punto di vista del tipo di emozioni e umori convogliati, con il rapping di slowthai che qua e là sconfina pure in una maldestra prova di canto. Si distingue il solo chorus di UGLY, in cui Frampton scandisce lo spelling «U-G-L-Y» con tono quasi rassegnato, mentre l’ariosa chitarra di Conor Curley si impenna in sottofondo: forse il singolo momento in cui il disco coglie un po’ dello spirito di quel rock alternativo, oltre che le sue forme più superficiali.

Purtroppo, i pezzi meno rock del disco non vanno troppo meglio. Ancora una volta, si osserva un frustrante scollamento tra la forza narrativa dei testi e la debolezza delle basi scelte per sostenerli – per dire, Fuck It Puppet dovrebbe essere il pezzo più feroce e rabbioso del disco, ma il beat hardcore scelto per accompagnare i pensieri intrusivi e autodistruttivi di slowthai suona assurdamente debole, soprattutto vedendo che ha le capacità per partorire una Yum. La peggiore dissonanza cognitiva in questo senso però si riscontra in Never Again: da un lato c’è una narrazione emozionante e intensa di un incontro fortuito tra Frampton e una sua ex ragazza, incinta ma che ancora prova dei sentimenti per lui, poco tempo prima che questa venga uccisa dal compagno abusivo; dall’altro, c’è una musica slavata che pare provenire dal The Streets più languido. Né il flow, né il beat rendono giustizia a un testo che, invece, è curato in ogni suo dettaglio e risvolto psicologico, scandagliando con doloroso realismo i sentimenti di incredulità dopo la scoperta dell’omicidio, i sensi di colpa di Frampton, le rimuginazioni sui suoi comportamenti passati, i piccoli gesti come tenere ancora le foto di lei sul telefono.

Pitchfork, per una volta, si è distinto dal coro di fanfare a festa che hanno accompagnato l’uscita di UGLY: i riferimenti stilistici e le riflessioni musicali e testuali che Mehan Jayasuriya porta sul banco sono azzeccati ed estremamente condivisibili. Manca però clamorosamente il punto nella sua conclusione, dove sembra inquadrare UGLY come un tentativo di virata verso musica “pesante” e rabbiosa che, tuttavia, non riesce a elaborare tale ira in maniera matura per raggiungere una qualche forma di catarsi, impantanandosi invece in una «generically angsty guitar music that only a ’90s major label executive could love». A mio avviso, non ci sarebbe niente di male in una roba del genere (anzi, è molto peggio preferirle roba come i Turnstile o i Touché Amoré, come fa Jayasuriya) e infatti il problema di UGLY è proprio che non suona abbastanza arrabbiato: è un lavoro talmente remissivo, mansueto e addomesticato che la portata emozionale dei suoi testi viene tristemente meno, siano questi confessioni a cuore aperto, riflessioni rabbiose sulla società, o semplicemente istantanee di vita vissuta. Peccato. Almeno c’è Yum.