Qui su Livore non abbiamo mai parlato di Lili Refrain e della sua avventura che si incrocia nel particolare incavo tra metal, avant-folk, tribal ambient e psichedelia. Negli ultimi anni (da Kawax in poi) i suoi dischi hanno sviluppato un discreto seguito e l’anno scorso Mana ha fatto parlare di sé in Italia e all’estero. Noi non l’abbiamo trattato, ma siamo sempre stati piuttosto affascinati dall’approccio alla musica del progetto intero di Lili Refrain. Ho avuto la fortuna di incrociare la musicista a un concerto di throat singing a Bologna, e ho deciso di prenotarmi quattro chiacchiere con lei su argomenti che mi sono a cuore e su problematiche su cui secondo me poteva avere dei punti di vista assolutamente interessanti. Questo articolo è più la trascrizione di una chiacchierata su musica, cultura, esperienze personali che un’intervista, una promo o giù di lì. Lili è una persona molto socievole, brillante, colta – e crediamo senza troppa difficoltà che, anche se non ne conoscete ancora la musica e lo stile, questo confronto potrà arricchirvi su diversi piani. Buona lettura!

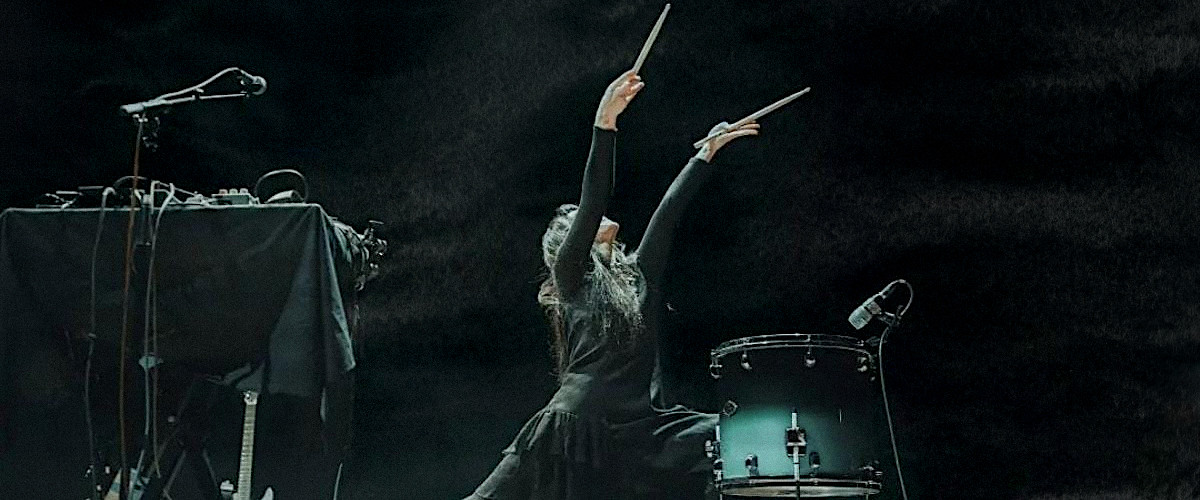

[La foto in copertina è stata scattata da thevolcanic]

Noi ci siamo conosciuti qualche giorno fa a Bologna per il workshop di Sainkho Namtchylak e quindi la prima domanda che ti faccio sorge abbastanza spontanea: dov’è che ti stai spingendo con le tue esplorazioni vocali? Io ho riascoltato Mana recentemente e a mio parere la tua performance vocale è la pièce de résistance su quel lavoro. Continuerai ad allargare?

Sì, mi piacerebbe tantissimo. La voce è uno strumento, prima di tutto, ed è uno strumento che non ho mai studiato in maniera accademica o più tecnica, dal punto di visto da cantante – non mi sento una cantante, sento di essere una polistrumentista e la voce fa parte anche di questa tavolozza. Quindi tutto ciò che posso esplorare dal punto di vista della possibilità di aggiungere ulteriori sfumature e tecniche a questo strumento è ben accetto. Sainkho è un’artista che io ho cominciato ad ascoltare alla fine degli anni ’90, era super avant-garde in quel momento: è stata una pioniera dello strumento unendo una tecnica antichissima che è quella dell’overtone singing e del throat singing mettendola insieme a cose super moderne. Avrai notato nel suo concerto, c’è una sorta di techno-shaman, bella particolare.

Sì, sì, lei faceva così da sempre tra l’altro, mi ricordo Stepmother City, il primo che ho ascoltato e uno dei suoi più famosi che è sempre un po’ downtempo, molto sull’elettronica.

Sì, sì. È stata una sorta di Björk ante litteram – infatti penso che Björk abbia fatto proprio man bassa di tutta la discografia di Sainkho negli anni. E nulla, mi aveva incuriosito tantissimo, anche perché non capivo come facesse una donna ad emettere quel tipo di suono così particolare – e poi perché io ascoltavo moltissimi dischi prima di diventare una musicista a tutti gli effetti e in quel periodo lì lei è stata la persona che mi ha aperto un universo della percezione sull’uso della voce in qualità di strumento, qualcosa che può essere usato in maniera molto più gestuale che semantica. Quando ho visto che lei era in italia – io sono tornata da pochissimo da questo tour di tre mesi [Un grande tour europeo con gli Heilung, ndr] – e ho detto: ma quando mi ricapita? Per giunta al DEV che è un luogo che adoro, gestito da persone meravigliose, musicisti molto bravi, quindi ho chiamato immediatamente Francesco e Luca chiedendo assolutamente di tenermi un posto. Per me è stato proprio un onore la possibilità di poter approfondire il throat singing (più che overtone e subtone), scendere in questa gutturalità vocale. Poterlo apprendere direttamente da Sainkho in persona… porca miseria. Lei tra l’altro è una maestra eccellente, in questi giorni ci ha insegnato tutta una serie di esercizi sia fisici che di respirazione da eseguire prima, come impostarsi in una situazione in cui il corpo ti permette di agevolare tutta una serie di tecniche: questi insegnamenti li puoi applicare a tutto, anche al semplice parlato oltre che al cantato. Sono stati sicuramente dei giorni molto illuminanti, bellissimi.

Immagino, sembra molto fruttuoso. Quella sera mi hai anche detto che sei in fissa con gli Huun-huur-tu. Loro hanno collaborato spesso, già dagli anni ’90, con alcuni cori bulgari e facendo questa mappa concettuale tra throat singing, voci bulgare e il tuo lavoro sento delle forti affinità in alcuni dei pezzi di Mana (per esempio Sangoma). Apro l’argomento perché sia il canto tuvano che quello bulgaro credo che nascano o comunque viaggino su una forte dimensione corale. Tu sei una one-woman-band e lavori con i loop, con i canali e stratifichi tutto da sola. Secondo te, a livello ritualistico/energetico, qual è la differenza sostanziale tra avere un coro effettivo e invece operare questa stratificazione da soli?

Allora, partiamo dal presupposto che le onde sonore, il suono della musica, sono già di per sé una specie di linguaggio, una forma di comunicazione molto più profonda di quello che possono essere le parole in sé. Un tipo di dialogo che si lascia riverberare, ogni frequenza può arrivare in punti diversi della tua percezione sonora, ma anche proprio fisica. Sulla fisicità: quando ascolti un concerto pieno di bassoni quelli ti arrivano dritti nello stomaco, perché quelle frequenze agiscono proprio in determinati punti. Quindi io penso che nel momento in cui si è predisposti a questo tipo di scambio – ci possono essere trenta persone o una persona – che sia uno o un coro stai comunque direzionando questa cosa a qualcun altro. Se vogliamo parlare delle voci bulgare in particolare c’è da dire che loro hanno una serie di polifonie vocali anche molto complesse, quindi io con i loop non posso arrivare a quelle magistralità che sono i cori bulgari, mi piacerebbe da morire, ma è impossibile. La sovrapposizione in loop mi permette sicuramente di avere una certa coralità – e quindi anche sovrapporre tecniche vocali differenti, dal throat singing al campo lirico. Mi permette di raggiungere svariate frequenze all’interno di questa coralità verticale. Ma sono chiaramente limitata al loop, qualcosa che torna e rimane quella, quindi mi devo basare sulla prima frase. Nei canti bulgari lo sviluppo è molto più orizzontale, con una voce che comincia con un bordone e poi magari ha un controcanto, un contrappunto, una polifonia, cose che sono molto più complesse e hanno un altro asse cartesiano. Dal punto di vista della comunicazione e del “rituale”, invece, il dialogo secondo me è pressoché lo stesso. Se pensi anche ai rituali sciamanici in aree come il medio-oriente (che è anche la nostra area, se vuoi), c’è sempre una singola persona che intona il canto e magari più strumentisti che cominciano a fare delle percussioni – voce e tamburo sono le cose che tornano di più nella maggior parte dei rituali – quindi c’è questa pulsazione ritmica che può richiamare il battito cardiaco e un po’ anche la possibilità di avere una ritmicità anche nella coordinazione dell’ascolto di quello che sta per arrivare. Le voci in questi rituali sono molto ripetitive, quindi secondo me l’uso dei loop agevola questo tipo di catarsi trascendentale, se vogliamo un termine estremamente fricchettone. Se ci pensi anche i mantra hanno questa componente di ripetizione e ridondanza, che nel momento in cui comincia ad agire ti fa perdere la cognizione delle parole e di ciò che stai ascoltando, ti fa raggiungere un ulteriore stato di coscienza.

Sì, sono concetti che mi risuonano molto perché recentemente ho studiato la musica Gnawa maghrebina, in cui tipicamente c’è un maestro di cerimonia in attacco che poi si fa seguire da percussioni e frasi iterate varie volte dagli astanti. Mi allaccio a questa cosa che hai detto del medio-oriente come nostra area: ho visto in qualche intervista che hai esplorato il folk sardo, la musica del sud italia e così via. Sei mai andata a scavare in registrazioni di canti popolari italiani o cose di questo tipo, come può essere la registrazione dei Trallaleri genovesi di Lomax? Hai qualcosa da consigliarci nel caso, su questo fronte?

Allora, io da quando ho l’età di 21 anni ho cominciato ad esplorare altri luoghi. Sono nata e cresciuta a Roma e poi mi sono cominciata a spostare, perché Roma mi è sempre sembrata una città particolare: perfetta per imparare che nessuno ti regala niente e devi andartelo a conquistare, allo stesso tempo attorniata da una bellezza incredibile che sicuramente educa un po’ sia lo sguardo che anche la ricerca di quel tipo di bellezza lì (ovviamente la chiamo bellezza sapendo che è qualcosa di relativo, ma davanti a un Bernini o ad un Caravaggio non saprei che altro termine usare). Comunque mi sono spostata e ho vissuto per diversi anni in Sicilia: lì sicuramente mi si è aperto un mondo gigantesco, perché anche nel canto più politico di Rosa Balistreri si usano tutta una serie di melodie che sicuramente racchiudono tutte quelle influenze che abbiamo avuto nella storia del sud Italia, quindi arabe, greche, normanne… La cosa che mi interessa di più, però, sono tutti quei punti di contatto tra la musica italiana, soprattutto nel canto, e vari melismi che arrivano da altri territori come appunto il medio oriente arabo, ma anche se vogliamo pensare al canto di gola usato nei canti sardi – non so se chiamarlo throat singing perché non conosco la tecnica nel dettaglio, ma sicuramente ci sono dei punti in comune. I canti sardi hanno affinità incredibili con i canti mongoli e tuvani: pensa ai Tenores de Bitti o anche il Coro di Bosa che ho potuto sentire proprio per strada durante un’esplorazione vicino Oristano. Loro hanno delle attinenze incredibili con tante altre culture anche molto distanti dalla nostra. Quindi lì mi viene in mente come l’essere umano sia riuscito a giocare con la sua voce avendo questi punti in comune. Questo è il sincretismo che mi interessa tantissimo esplorare.

Sincretismo è una delle parole che associo più facilmente alla tua musica, chiaramente: ne parleremo anche un po’ più avanti. Facciamo però un detour, ho una cosa da chiederti che mi ha un sacco incuriosito e che parla di tutt’altro, ma è una storia che voglio sentire. Ho letto che ai tempi dell’Università il tuo relatore ti ha respinto una tesi su Ligeti perché “troppo sperimentale”. Mi racconti?

Ma è una storia triste! In realtà è un po’ più complessa di così, dici che abbiamo tempo?

Ah, beh, io sono a servizio.

Ok. Allora, io ho intrapreso gli studi universitari dopo un anno di psicologia ed essere andata via dopo aver dato un unico esame (antropologia culturale, mi piacque tantissimo). Avevo capito che non avevo nessuna intenzione di psicanalizzare nessuno se non forse me stessa: quando ho visto che era più un transfer che altro ho mollato e ho fatto i cinque anni di studi al DAMS con specializzazione in musica. Lì ho incontrato questo enorme, meraviglioso professore che si chiamava Egidio Pozzi e che aveva questa cattedra chiamata Fondamenti della Composizione Musicale. Aveva un approccio meraviglioso, arrivava in classe con uno stereo, ci consegnava le partiture indipendentemente che noi sapessimo leggere o meno uno spartito e premeva play. Ti faceva ascoltare una caterva di musica splendida, in particolare quella del ‘900 e quella contemporanea, che mi ha spalancato un universo pazzesco e per la prima volta mi ha fatto conoscere compositori del calibro di Stravinskij, Stockhausen, Cage, il minimalismo. Insomma, un mondo intero che mi ha fatto capire quanto mi andasse di ricercare quegli ambiti. Lui era una persona che amava tantissimo quello che stava facendo e aveva la generosità di passare questa stessa passione ai suoi studenti. Solo che in quegli anni l’Italia ha cambiato l’ordinamento universitario e si divisero i percorsi di studi in questa magistrale specialistica (vecchio ordinamento contro nuovo ordinamento): io, in bilico, decido di rimanere sul vecchio ordinamento per costruire una ricerca un po’ più approfondita. Egidio Pozzi però non ci sta con il cambio dell’ordinamento e se ne va a Castelfranco Veneto in un conservatorio ad insegnare composizione. Io, che volevo continuare il mio percorso con lui, ho anche provato a seguirlo, ma ricominciare a Castelfranco Veneto con la prospettiva di un percorso di studi che sarebbe durato dieci anni non era il massimo, poi ero una studentessa-lavoratrice, in affitto, era tutto un po’ precario. Mentre Pozzi andava via io già mi stavo interessando da tempo a questo compositore che appunto era György Ligeti: all’epoca in Italia nessuno ne aveva scritto, si conosceva solo perché Kubrick aveva “rubato” delle sue musiche rendendolo poi molto celebre e sdoganandolo a livello popolare. In italiano trovavo pochissimo su Ligeti, ero riuscita a trovare questo libro che si chiamava Lei sogna a colori?, un libro di interviste bellissimo, che esplora la sua musica e la sua biografia, stra-interessante. Mi appassiono a questa materia, mi traduco tutti gli articoli e ascolto ogni singola composizione di Ligeti, esplorando in particolare la sua gestualità musicale che poi mi ha portato ad altri compositori e compositrici contemporanei. Fatto sta che la cattedra di Pozzi scompare completamente dopo il suo trasferimento e rimane solo Storia della Musica. Arriva quest’altro professore di cui non penso che farò il nome [l’ha fatto, io non lo faccio, ndr]. Lui era uno specialista del melodramma, molto ferrato sull’800 e sull’opera ma di musica contemporanea non ne sapeva veramente una sega. Abbiamo avuto un approccio negativo perché durante una lezione questo professore sosteneva, davanti a un sacco di gente che pendeva dalle sue labbra, che la vera musica si conclude nel melodramma e tutto quello che arriva dopo è un grande caos, non è vera musica e i compositori hanno cominciato a prendere una piega veramente folle.

Oh no…

Al che, io, inorridita da questa cosa, alzo la mia manina durante la lezione e puntualizzo il fatto che magari nel ‘900 c’erano stati questi due eventi catastrofici, le guerre mondiali, che hanno sovvertito completamente tutto il mondo della cultura, dell’arte, dell’economia, della psicologia, della sociologia… Ovviamente le arti, che sono una risposta a quello che succede nel mondo storico e sociale, erano completamente cambiate e di conseguenza anche la musica. Come poteva dire una cosa del genere senza contestualizzarla storicamente? E la risposta del professore è stata: “se la signorina vuole venire in cattedra a fare lezione è la benvenuta”.

Noooooooooo

Sì. Quindi io sono rimasta un po’ così, ho risposto che non avevo nessuno strumento per tenere lezione ma che avevo posto semplicemente una domanda per capire perché dicesse certe cose, mi sembrava abbastanza grave dire una cosa del genere. Poi io all’epoca non ero molto diplomatica, quindi l’ho mandato a fanculo e me ne sono andata dalla classe. Solo che ho scoperto dopo che era l’unico professore con cui avrei potuto confrontarmi per dare la tesi. L’idea di ritornarci a discutere mi aveva abbastanza abbattuta e quando sono andata al ricevimento per presentargli la ricerca che stavo facendo la sua risposta è stata: “se lei non ha studiato il setticlavio e non ha fatto un percorso accademico in conservatorio lei non può assolutamente procedere con questa ricerca perché è troppo specialistica, sperimentale e non si può fare”. E io risposi: “Ma io voglio affrontare questo argomento dal punto di vista teorico, parlerò anche di musica gestuale quindi mi ricollegherò alla performance, al teatro, voglio unire tanti puntini a partire da György Ligeti” – non volevo andare ad analizzare le partiture al dettaglio (anche se avevo scavato molto anche grazie all’apertura mentale di Egidio Pozzi). Mi sono trovata davanti a questo muro e a questo professore che mi ha detto di procedere sulla Callas o Verdi se mi interessava la gestualità musicale. Io sono rimasta basita! Mi è prolassato l’utero in terra [very nice, ndr] e ho detto no, io adesso devo riscrivere tutto da capo su un argomento su cui c’è già un’enciclopedia gigantesca e su cui non potrei mai scrivere nulla di così interessante? Mi sono depressa fortissimo, ho cominciato a lavorare a tempo pieno e ho mollato l’università per non passare un altro anno a scrivere un’altra tesi su argomenti di cui non me ne fregava niente e in quel momento ero molto stanca e anche annichilita da questo tipo di sistema. Lì io mi sono un attimo fermata e ho detto: aspetta. Partiamo dal presupposto che io ho una vita soltanto: che sto facendo, dove sto andando? Ho avuto un momento di delirio esistenziale e lì, però, ho fatto questa scelta di lasciare il percorso accademico portandomi gli studi nel privato (vaffanculo università) e lì però è nata Lili Refrain. Io ho cominciato con questo Tascam che inizialmente era un registratore a nastro dove però avevo la possibilità di registrare fino a dieci piste, quindi ancora prima della loop station ho cominciato a fare questa cosa nella mia cameretta, anche per espiare quello che mi era successo. Da lì ho cominciato sempre più a esorcizzare come mi sentivo, finché le persone che mi erano intorno, ascoltando quello che stavo facendo, mi hanno spronato a farlo dal vivo, proseguire, e così via. Io non ci credevo minimamente, poi il mio compagno dell’epoca (attualmente un bravissimo fotografo stanziato a milano, Francesco Viscuso, con cui ho collaborato anche a tante cose dal punto di vista performativo) mi ha regalato questa loop station, mi ha aperto una pagina su MySpace e da lì mi sono cominciate ad arrivare proposte da parte di compositori. E siamo arrivati così alla performance a San Giovanni Laterano, dove Cristiano Serino, un compositore contemporaneo magistrale, mi ha invitata trovandomi proprio su MySpace; ha considerato le mie affinità con Ligeti che si vedevano dalla mia pagina internet e mi ha proposto di creare un canto evocativo che non doveva avere per forza un contenuto semantico, poiché dovevo interpretare la tentazione luciferina durante il martirio di cristo. Quindi ho cominciato a ricercare sui canti mariani, sefarditi e così via. Tra l’altro tutto questo è avvenuto in una chiesa consacrata, infatti siamo stati censurati e la mia performance è stata ritenuta blasfema: è stata una grandissima vittoria.

Ottimo! Ti ringrazio tantissimo per questa testimonianza sulla questione Ligeti perché il tema universitario è caldissimo per moltissime persone, quasi tutti hanno brutte esperienze e secondo me questo passaggio sarà molto prezioso per chi poi arriverà a leggere. Prendo l’occasione della storia di Serino per farti una domanda un pochino tecnica: in che modo imposti la ricerca ogni volta che vai ad esplorare un campo etnomusicologico che non padroneggi? Hai una metodologia, ti confronti con le persone, vai da sola, internet…?

Non ho esattamente un metodo accademico-scientifico, sinceramente: sono una curiosa. È la mia curiosità che mi guida, quindi quando non conosco qualcosa e mi interessa vado principalmente a leggermi di cosa si tratta e soprattutto ad ascoltare. Uso tutto quello che può permettermi di approfondire: ricerche bibliografiche, ascolti di tutto ciò che posso reperire tramite internet, dischi o anche andare in biblioteca a cercare cose più antiche. Purtroppo il suono, dal punto di vista dell’archivistica, è sempre molto bistrattato, quindi se si tratta di trovare testimonianze video è un po’ più facile, ma dal punto di vista audio siamo messi malissimo. Diciamo che adesso riesco a trovare molte più cose grazie a internet, poi da lì sta a te andare ad approfondire o meno. Poi personalmente io sono molto un’emulatrice, quindi non padroneggio niente ma cerco di capire in che modo poter mettere del mio in qualcosa che mi piace e in cui sicuramente mi riconosco, che riverbera in me. Diciamo che cerco di assimilare quello che imparo da tutte queste cose e poi aggiungerlo nella mia personale lingua e provare a restituirlo in qualche modo.

Ok, non ti nascondo che è una domanda che ti ho fatto anche con interesse molto personale: io mi interrogo spesso sulle metodologie di ricerca, perché a volte avere a disposizione tutto ciò che è sulla rete è positivo, ma a volte il livello di concretezza delle informazioni è quello che è.

Sì, su internet è tutto generico, quindi se cominci ad esplorare ti ritrovi in un maelstrom di informazioni molto caotiche e alcune anche molto sbagliate – lo sappiamo che chiunque può scrivere su internet. Se parti da un libro che magari ti suggerisce altro materiale in bibliografia lì puoi esplorare argomenti che autori che sai che hanno approfondito da un punto di vista migliore determinati argomenti. Partire dai libri può essere una buona guida, poi andare a sviscerare internet e usare internet come un grande calderone di cose dove se però focalizzi la tua ricerca in una determinata direzione sei portato a orientarti un po’ meglio.

Bene. Torniamo un attimo al tuo lavoro, parlavamo di sincretismo, universalismo, fonti. Volevo sapere se tu hai delle coordinate non per forza spirituali ma anche solo culturali da cui ti ispiri particolarmente per il tuo connotato rituale in musica.

Mah, ti direi la vita, l’umanità. Io non sono religiosa, non credo sicuramente in Dio e assolutamente non nel cristianesimo.

Beh, hai anche fatto Satana.

[ride] Sì, non credo neanche in Satana, comunque. Mi interessa sicuramente e mi piace tutta l’origine dell’avvicinamento all’uomo con una ricerca spirituale, ma se devo andare indietro nel tempo, tanto indietro nel tempo, penso che tutto si riduca al dualismo tra giorno e notte, nel primo hai il sole che ti permette di stare tranquillo, di vedere quello che hai intorno, nella seconda non sei capace di vedere le bestie feroci che hai intorno, i pericoli e così via. Probabilmente questo dualismo nasce da lì: se mi immagino un uomo primitivo che deve rifugiarsi in una caverna ancora prima di avere scoperto il fuoco, per lui la notte non deve essere stato certo un bel momento. Qualcosa di ancestrale tra luce e tenebra – che fanno parte della stessa cosa – e che probabilmente nel tempo si sono separati, con un Dio della luce o una Dea della luce o tanti Dèi della luce e la stessa cosa dal lato delle tenebre. Diciamo che tutto ciò che diventa una sublimazione spirituale nasce sicuramente dall’approccio dell’uomo con l’ambiente che lo circonda. Quello che a me preme è sicuramente poter ritrovare questa sorta di equilibrio che abbiamo perduto da secoli: qualcosa che mi riporta un attimo alle basi, a terra. Ed è una cosa che abbiamo tutti quanti, sempre per tornare al sincretismo ci sono sicuramente molte più cose che ci accomunano più che dividerci. Questa radice comune ce l’abbiamo tutti, se dobbiamo pensare a quello che Jung diceva a proposito: nel nostro DNA, anche se non abbiamo memoria c’è tutto quanto “scritto” dall’inizio della nostra storia fino ad oggi, quindi c’è qualcosa che riguarda tutti noi a prescindere da dove siamo nati o cresciuti. Sicuramente c’è una radice molto simile.

Guarda, mi allaccio proprio a quest’ultima cosa che mi hai detto: da quello che mi racconti e dalle altre tue interviste tu introduci in musica il vissuto personale, cerchi di sublimarlo e poi emerge nel brano. Mi racconti cosa pensi del fatto che sia la tua esperienza specifica e personale a catalizzare qualcosa che in realtà è più adeguato ad un concetto di inconscio collettivo, di una ritualità che appartiene a tutti quelli che possono ascoltarti? Il tuo dolore tramandato a coloro a cui poi arriva la tua musica.

Faccio una precisazione: io credo che la musica sia assolutamente un rituale collettivo che ci portiamo da tantissimo tempo, ma quando suono io non penso: adesso faccio un rituale. Non mi considero né una sciamana né chissà che. Detto questo, nel mio percorso personale, estremamente soggettivo, la musica mi ha sempre salvato la vita. Sono riuscita più volte a uscire fuori da situazioni pesantissime, complicatissime, principalmente grazie all’ascolto, che mi portava da altre parti e che quindi mi faceva alleggerire questo carico; e poi quando ho cominciato a suonare la chitarra sentivo che riuscivo ad avere un canale di sfogo dove potevo cominciare a fare uscire fuori qualcosa, invece di avere solamente degli input. Questa cosa mi è stata di aiuto in una maniera incredibile, proprio a livello auto-terapeutico, perché potevo avere questo canale dove poter esplorare questa direzione. Da dentro potevo tirare fuori qualcosa senza però, diciamo… uccidere nessuno, senza fare del male a nessuno. Non ho mai abbandonato questa cosa da quando avevo 14 anni, non mi sono mai fermata, e la possibilità di poter sublimare delle cose non è tanto nel restituire un dolore che ho provato a qualcun altro, bensì restituire l’esperienza di quella stessa cosa, ma sublimata. È una trasformazione, io non mi metto a urlare in faccia alla gente che sto malissimo e dobbiamo condividere questo dolore terribile – con tutto che mi piace ascoltare gruppi come gli Amenra, che quando li ascolti sembra che ti hanno squartato la famiglia davanti. Non mi interessa però convogliare questo tipo di messaggio: mi interessa restituire l’evocatività del percorso. In realtà non so se questa cosa passa oppure no, però so che ci sono alcune persone che durante i miei concerti si commuovono tantissimo, sentono proprio questa “energia”, anche perché durante la performance dal vivo c’è questa fisicità molto importante, quindi indipendentemente dal suono e dalla musica c’è proprio una presenza fisica e scenica intensa. Quello sicuramente passa, però non ho la pretesa di fare arrivare il mio vissuto specifico.

Parlando di questa fisicità in live: come ti senti a trasporre tutta questa dimensione esperienziale che sicuramente rende moltissimo in un contesto in studio? Ho un po’ di difficoltà a immaginare il tuo lavoro con la fase meccanica, del taglia e cuci, senza la dimensione più materica.

[ride] Questa intervista la dovresti fare anche a Stefano Morabito [il nome che c’è dietro al 16th cellar studio, ndr], che ti può dire che cosa succede in studio. Dipende, ci sono dei momenti in cui io ho assolutamente le idee chiare, vado in studio e banalmente premo rec. Faccio più take, io in studio non uso i loop ma eseguo ogni frase senza usare il looper, è un processo sicuramente molto più lungo e più teso agli arrangiamenti, alle buone esecuzioni, quindi non hai la presenza performativa del live dove possono esserci degli errori ma c’è proprio quel tipo di verità del qui ed ora che avviene durante lo show. In studio è tutto più organizzato, ma mi lascio sempre una grande tela bianca per improvvisare sul momento, soprattutto per la parte vocale, che non scrivo quasi mai. Magari ho un tema in testa, ma la cosa viene sviluppata con l’improvvisazione in studio: se sento che sto andando su qualcosa che mi convince allora decidiamo di andare in quella direzione lì. Per quanto riguarda gli strumenti le parti vengono proprio scritte, la voce invece è un po’ libera di andare dove vuole, perché mi interessa che la voce resti non combinata a qualcosa – è anche il motivo per cui ho scelto di non usare parole o linguaggi semantici. Mi piace proprio l’idea che la voce resti libera, poi il percorso è imparare quello che ho fatto in studio per riproporlo in live, ma non è mai la stessa cosa: in live rimaneggio molte cose per renderle più efficaci dal vivo.

Immagino, io non ho mai partecipato a uno dei tuoi live ma mi incuriosirebbe moltissimo. Cambiando argomento: noi su Livore, soprattutto nell’ultimo periodo, stiamo scoprendo tante realtà che hanno quest’idea di folklore pan-mediterraneo molto forte (in campo elettronico soprattutto, vedi Mai Mai Mai, Crisci, Donato Dozzy etc). Anche tu parlavi di influenze mediterranee: a parte il sardo c’è qualcosa che mi sai indicare che devo andare ad approfondire?

Parlando di questa cosa la prima cosa che mi viene in mente è un gruppo che amo tantissimo, i Tinariwen.

Ah, certo!

La cosa che mi incuriosisce è l’uso di strumenti tradizionali e canti tradizionali all’interno di qualcosa che invece è molto contemporaneo: mi incuriosisce la contaminazione di generi e il poter far proprio uno stile quando non mi appartiene, penso per esempio ai Duma in Sud Africa [gruppo di punta di Nyege Nyege, ndr] che hanno preso il metal ma dentro ci hanno messo tutti i ritualoni sciamanici, il vudù, una roba potentissima e gigantesca. O appunto i Tinariwen che hanno preso il blues ma lo senti proprio che la loro musica è desertica: loro sono tuareg, hanno questi canti pazzeschi che ti portano veramente da un’altra parte pur usando magari dei linguaggi che conosci e appartengono a sfere più vicine. Attualmente sono anche molto incuriosita dal canto indiano: non ho mai esplorato direttamente la musica classica indiana, però adoro un percussionista eccelso che è Trilok Gurtu, mi sono ascoltato molte cose e mi piace quel tipo di approccio ritmico incredibilmente libero e allo stesso tempo estremamente accademico, quindi… non lo so! Sono incuriosita veramente da una valanga di cose!

È una cosa positiva, secondo me è anche una cifra dell’epoca che stiamo vivendo. Ti devo consigliare per forza un disco dell’anno scorso uscito per Sahel Sounds e che si chiama Music from Saharan WhatsApp, registrazioni Tishoumaren passate dai gruppi alla label direttamente tramite audio di WhatsApp.

Ma dai, non lo conosco! Passami qualcosa che lo ascolto stravolentieri!

Certo! Ma rimaniamo un attimo sul blues, che è stato uno dei miei primi amori (il country blues, nello specifico). Io ho un’opinione molto molto forte sul genere e sul suo legame con la parte più triste e oscura delle sue vicende . Tu che lo citi tra le influenze principali come lo vivi, anche essendo una performer che lavora tanto su intensità e teatralità?

Allora, a me musicalmente piace davvero tantissimo. A livello musicale il blues è molto molto semplice, se vogliamo ridurlo agli accordi è qualcosa che possono suonare veramente tutti, ma allo stesso tempo si porta questo connotato molto politico, è un canto che parla delle tribolazioni degli schiavi che dall’Africa sono stati portati negli Stati Uniti, quindi canti di lavoro che raccontano la condizione di repressione e servitù, quel tipo di struggle… come si chiama in italiano?

Sforzo, lotta, conflitto…?

Conflitto e lotta insieme, ecco. Perché comunque sia da qualche lato il blues può essere inteso come “canto questa cosa”, diventa il canto collettivo in cui possiamo ritrovarci insieme e d’accordo su questo patimento che stiamo vivendo tutti e allo stesso tempo questa cosa ci rincuora perché vuol dire che non siamo soli. Però è anche un’espiazione, proprio così: la canto, la tiro fuori, la lego ai miei movimenti, al mio incedere in questo maledetto campo di cotone dove almeno posso cantare questa cosa che mi fa sia passare il tempo che espiare la mia condizione. Non so come definirlo… sul blues ti potrei dire veramente tante cose ma non voglio ridurlo a questo tipo di banalità.

Capisco perfettamente. Anche io mantengo una forma di distanza, di rispetto: non credo di essere la persona adatta a parlarne, se mi dici che non ti senti di approfondire empatizzo molto, non c’è problema.

Beh, sì. Il blues poi è stato sdoganato dal punto di vista mainstream, così come il jazz: secondo me non bisognerebbe comunque mai dimenticarsi da dove nasce, da dove parte, chi lo ha suonato. Poi, sai, da lì all’appropriazione culturale passa un attimo. Io penso che sia bello da suonare, da fare, ma non so quanta gente viva questa condizione mentre lo esegue. Nasce con un motivo ben preciso, quindi non va ascoltato così, tanto per rilassarti. È una musica che dietro ha un dramma talmente gigante da renderti impossibile dire cose come “sì, che bello, il blues!”. Vaffanculo, cazzo. Sono felice che esista il blues, ma allo stesso tempo era quasi meglio che non esistesse.

Mi piace molto come lettura. Hai anche detto una parola magica che mi richiama una domanda che volevo farti tantissimo, sull’appropriazione culturale. Tu suoni i taiko, hai esplorato il canto giapponese, sardo, bulgaro, adesso il tuvano. Sei, però, una donna nata a Roma, quindi mi sembri la persona giusta con cui confrontarmi: tu hai questa forma di sincretismo culturale e musicale in cui unisci tutte le direzioni con cui ti confronti. Non rischi di cadere in forme di appropriazione culturale quando vai a prendere cose che non ti appartengono dal punto di vista di retaggio?

Qui possiamo aprire una parentesi gigantesca. In quanto cittadina del mondo secondo me la nostra base politica/culturale/sociale è quella di apolidi: noi apparteniamo al pianeta, tutti quanti indistintamente e quello che possiamo fare è scambiarci dei saperi. Se questi saperi vanno ad arricchire la tua persona e il tuo percorso grazie a qualcosa che non conosci secondo me siamo davanti a un patrimonio stratosferico. Allo stesso tempo viviamo in una società in cui ci sono dei confini, delle barriere e frontiere che non sono solo geopolitiche ma anche culturali. Da lì parlare di appropriazione culturale diventa un argomento complesso ed estremamente delicato. Io non penso di appropriarmi di qualcosa che non mi appartiene: sono stata attratta dalle arti marziali perché mi sento molto più vicina alle filosofie orientali che non a quelle occidentali, come persona. Ho praticato kung fu nella mia vita, una disciplina che mi ha insegnato veramente tantissimo e mi ha portato ad avere un migliore bilanciamento di me stessa e una visione molto più a fuoco del mondo che mi circonda. Ad un concerto dei Sunn O))) al labirinto della Masone di Fontanellato loro sono stati aperti da questi musicisti di taiko e io non avevo mai visto quello strumento – ma era palese che stessero usando delle arti marziali per percuotere quei tamburi giganteschi – e sono rimasta totalmente catalizzata da questa cosa: per la prima volta avevo trovato qualcosa che univa le mie due più grandi passioni (le arti marziali e la musica) e quindi dovevo scoprire cosa fosse questo taiko. Quindi sono andata a cercare se in Italia ci fosse qualcuno che insegnava taiko: ho incontrato un sacco di persone favolose tra cui questa maestra meravigliosa che si chiama Rita Superbi, una donna romana che però è stata in Giappone a studiare con gli Ondekoza che sono un gruppo di taiko molto famoso, uno dei primi a portare lo strumento in Europa, con uno stile molto più personale che non tradizionale. Rita ha imparato da loro, è tornata in Italia e ha integrato la pratica del taiko giapponese con il suo personale percorso, che veniva molto più dal teatro; quindi ha creato il suo stile a partire da quello tradizionale giapponese. Io ho studiato con lei e le devo tantissimo. Personalmente sono riuscita ad unire i miei retaggi del kung fu con lo strumento e sono andata ad approfondire anche con altri maestri: ho fatto un corso con Mugen Yahiro, lui proprio giapponese di origine – e lì ho esplorato tantissime cose. Io penso che tutto quello che è un ingrediente che può aggiungere qualcosa di bello per arricchire il tuo percorso e la tua ricerca è bellissimo, anche perché io non suono il taiko come farebbe un giapponese, e non c’entro niente con un suonatore di taiko giapponese, uso il taiko come Lili Refrain, con il mio stile personale, con i miei loop… Anche per le voci: io non sono una cantante lirica, ma posso applicare quel tipo di tecnica pur non avendo mai studiato canto in un conservatorio; posso usare il throat singing anche se non sono una cantante tuvana. Per me queste sono cose che alimentano e accrescono un altro tipo di ricerca e di percorso che poi ti porta ad unire dei puntini invece che dividerli, e a poter comunicare maggiormente passando da qualcosa di… non voglio usare la parola universale…

Comune?

Sì, comune, esatto! Legare degli elementi che appartengono a regioni, culture, storie diverse. Non ho la pretesa di fare queste storie mie, perché poi io ho la mia di storia. E nella mia storia c’è questa curiosità di unificare le varie cose; se questa cosa arriva ne sono felice perché magari mi permette di comunicare su più piani, in maniera ulteriore. E la musica secondo me è qualcosa di talmente tanto ricco, ed è già di per sé un linguaggio che sinceramente mi viene di decostruire tutta questa separazione artificiosa che può esserci. Pensa a una roba come il rap (andiamo da tutt’altra parte). Il rap nasce come critica sociale fortissima: non devo per forza esprimermi musicalmente, io posso rubare dei campionamenti che arrivano da altre zone (il jazz, il funk, il blues…), li fondo insieme, faccio un copia-incolla per raccontare più cose con questa ritmica particolare e ci canto su parlando di quello che mi è successo oggi mentre mi massacravano per la mia etnia o cose così. Adesso però il rap lo fanno i bianchi, lo fanno in Italia, in Francia… chi è che non può fare rap? Io penso che se tu hai qualcosa da raccontare e hai dei contenuti personali che possono usare un linguaggio già costruito per poter aggiungere qualcosa e quindi arricchire questo tipo di dialogo, di racconto, non so…

Sì, sì, guarda che mentre parli io sto annuendo da una decina di minuti buoni, mi fa male il collo, concordo con molte delle cose che hai detto. Un altro paio di domande e ti libero! Abbiamo parlato della questione mondiale e comune, adesso torniamo un attimo in Italia con un salto indietro nel tempo. Ho riascoltato volentieri 9 in questi giorni e sono rimasto stregato dal campionamento di voci bianche che canta Fra Martino in Invernalia. A me queste cose piacciono tantissimo, uno dei nostri dischi dell’anno scorso unisce musica da camera con ninne nanne, canti delle mondine e cori partigiani. Questa cosa che hai fatto su Invernalia era limitato a quel contesto performativo oppure hai mai pensato di aggiungere canti specifici della nostra tradizione nel futuro?

Purtroppo lì la storia è un’altra! Invernalia come pezzo è un canone, e devi sapere che la probabile forma più antica di canone che abbiamo radicata come italiani fin dall’infanzia è proprio Fra Martino Campanaro. Mi piaceva l’idea di destrutturare in maniera quasi perturbante una cosa così cupa – quel brano è molto cupo – con qualcosa di così carino come i canti dell’infanzia. Fra Martino Campanaro, come canone, in quel contesto, diventa qualcosa di molto inquietante.

Sì, un sostanziale détournement.

Tutti possono riconoscere un canto d’infanzia, ma all’interno di un contesto molto meno leggero dell’infanzia in sé. Lì c’era proprio una voglia di comunicare tutta un’altra serie di cose, perché io non uso parole ma dietro ad ogni brano c’è una storia personale infinita. 9 nello specifico era proprio una sorta di mio diario di bordo, un’autobiografia sonora: ho voluto raccontare qualcosa che riguardava il mio vissuto personale traslato completamente in musica; quindi anche piccoli traumi infantili sublimati in questo modo. Quindi l’inserimento di Fra Martino non era tanto per ricerca di canti di infanzia, volevo dare un contesto a quel brano e farti un attimo saltare dalla sedia perché riconosci perfettamente quella cosa. Come i canti per bambini che inserisce Dario Argento nei suoi film quando stanno per succedere cose orribili, pensa a Suspiria…

Anche con Argento e i Goblin sfondi un’altra porta aperta…

No, beh, lì… io ho adorato questo accostamento di perturbanza gigantesco: in Suspiria c’è questa cosa qui: [canta il Main Theme di Suspiria, ndr]. Io mi ricordo che avevo la musicassetta di tutta la colonna sonora di Suspiria, non l’avevo mai visto e mi cagavo sotto ascoltando questa musica, mi faceva una paura! Però era una paura che, anche se ero piccola, mi pietrificava dal terrore e allo stesso tempo mi catturava e mi impediva di staccare la musicassetta, ero incantata e terrorizzata allo stesso tempo. E quella sensazione mi piaceva da morire, con tutto che mi faceva una paura terribile. Direi che lì ho voluto ricreare questo stesso senso di perturbanza all’interno di questo brano in particolare. Non tutto quello che faccio è così consapevole, ti devo dire la verità!

Ah, beh, io ci provo, poi si vede! Poi l’hai visto Suspiria, vero?

Certo, certo! I primi di Dario Argento mi piacciono tantissimo, mi ricordo anche in Profondo Rosso quando c’è la scena dello specchio. Non ho dormito per un sacco di tempo, bellissimo.

Dai, ti faccio l’ultima domanda e ti libero definitivamente! 9 probabilmente è il mio disco preferito del tuo percorso. La direzione che hai preso con Mana, invece, è molto diversa e giustamente ne hai parlato tanto in giro. Chiaramente è la prima volta che ti interfacci con una pubblicazione in cui stacchi un po’ dalla chitarra e ti dedichi a synth e percussioni. Volevo sapere, unendo tutti i puntini che abbiamo visto anche oggi: dove vorresti andare? Esplorare i synth come hai fatto con la chitarra? Allargare orizzontalmente tutto quanto, con quale logica? Mi incuriosisce molto!

Allora, ancora non so rispondere a questa domanda perché ancora non so dove voglio andare – lo scoprirò facendolo, probabilmente. Adesso sono appena tornata da un tour con gli Heilung di un’intensità allucinante dove ho presentato Mana per tanto tempo, quindi sicuramente quello che devo fare adesso sarà prendermi del tempo per rielaborare tutto quello che è successo, perché è stata un’esperienza densissima e gigantesca, una roba che ti definirei epica. Devo capire prima per bene cosa è successo in tutto questo tour. Quando poi avrò fatto il punto della situazione sicuramente tornerò a Roma e mi metterò in studio, perché voglio lavorare su determinate cose, ma non so ancora in che direzione andrò. Sicuramente con Mana la scelta è stata abbastanza consapevole, perché io avevo cominciato ad andare in studio con questi 8 brani con la chitarra ancora molto al centro del dialogo sonoro, però mi sono reso conto che stavo facendo una specie di Kawax 2.0. Mi sembrava di aver già affrontato quella cosa, e questo voleva dire che non stavo crescendo. Sicuramente a me piace la ripetizione, perché uso tantissimo i loop, però non volevo ripetermi con qualcosa che avevo già fatto e che avevo già detto. Quindi mi sono detta: l’unica cosa che posso fare per cambiare più drasticamente direzione ed aggiungere davvero qualcosa di nuovo per me è stato togliermi completamente dalla zona di comfort delle chitarre, non usarle per niente e provare a scrivere qualcosa senza l’uso di questi strumenti. Lo studio del taiko mi ha agevolata nello sviluppo delle percussioni che sicuramente voglio provare a portare avanti in maniera anche più complessa. Ho lasciato molto più libera la voce, che non avevo mai usato così tanto in nessuno dei miei dischi precedenti. Con la voce io ho avuto un rapporto un po’ strano, all’inizio io non la usavo moltissimo, quasi sempre come strumento “decorativo”. Non ha mai avuto un ruolo da protagonista perché mi vergognavo ad usarla: mi sentivo talmente tanto messa a nudo usando la voce e la sua connessione gigante con chi sei. Tu puoi avere anche una barriera di strumenti davanti ma poi è la voce che parla veramente di te. Questa cosa mi fragilizzava, in un certo senso, e ci ho messo tanto tempo per riuscire ad avere anche un controllo emotivo sulla mia voce. Io prima cantavo e mi veniva da piangere. Quindi non mi sentivo perfettamente a mio agio con questa cosa, perciò ho fatto un grosso lavoro anche su me stessa per riuscire a cantare senza piangere e riuscire a direzionare la voce dove volevo io. L’ho sempre lasciata libera di andare dove voleva lei, e poi la seguivo, adesso invece volevo andare un po’ più insieme a lei. Quindi con Mana c’è stata tutta questa consapevolezza più forte nel campo della voce, che mi è servita tantissimo. I synth mi hanno aiutata perché potevo ricreare i bordoni che non avrei potuto fare con quelle frequenze in altri modi, e avere così uno strato di frequenze più basse che mi poteva permettere di usare una voce non così mescolata alla chitarra. Il problema con la chitarra è che la voce usa frequenze molto simili, non riuscivo mai a fare uscire l’una più dell’altra, erano sempre più o meno allo stesso livello. Con Mana, avendo più percussioni e frequenze basse di synth sono riuscita a sviluppare molto di più il percorso vocale. E questa è sicuramente una cosa che voglio continuare a portare avanti e a sviluppare ancora di più. Non voglio separarmi dalle chitarre, dal vivo continuo a usarle come strumento principale, anche se sono molto meno presenti, massicce, barocche e molto meno complesse. La composizione di 9, per esempio, è una delle più complesse che ho fatto fino ad adesso dal punto di vista chitarristico.

Sì, è obiettivamente un disco con grandissimo virtuosismo. Ti confermo che l’esplorazione vocale funziona molto dal mio punto di vista, in Mana è sicuramente quanto vi è di più interessante, anche al di là dell’interplay con le frequenze più basse. Ha funzionato, secondo me.

Anche secondo me! Oltre ad avere avuto la libertà di giocare ancora di più con la voce mi sono resa conto di aver maturato anche una consapevolezza molto diversa nel suo uso come strumento musicale, quindi adesso mi va davvero tanto di sperimentare nuove tecniche, adottarle invece di emularle e basta, approfondire e capire dove posso arrivare con la mia voce. Mi piacerebbe tanto approfondire anche il canto lirico, che mi interessa sempre tantissimo: lo trovo di una espressività veramente bella.

Va bene. Io sono a posto, direi. Una conversazione veramente veramente interessante, se hai qualcosa da aggiungere questo è il momento.

Ah, non saprei. Cosa mi consigli?

Non so neanch’io. Hai fatto il tour, sei stanca? Dormi otto ore a notte? Il sonno è importante.

In realtà non mi sono mai fermata. Qui a Genova organizziamo anche concerti, sono tornata, abbiamo fatto subito una serata, ieri ce n’è stata un’altra… sono sempre impelagata in qualche cosa. Fermarsi non lo sto facendo, in realtà. Però mi sto sicuramente rilassando, con dei ritmi molto più tranquilli. Poi adesso sicuramente mi concentrerò un po’ sull’elaborazione di tutto quello che è successo, tornerò a Roma, in studio, ho varie collaborazioni al momento ed esplorerò queste cose qui. E poi vediamo!

Ottimo! Spero che sia stata anche per te una conversazione stimolante.

Sì, sono stracontenta, non era la classica intervista. Mi hai portato ad esplorare alcuni lati anche umani che di solito in queste cose non si toccano per niente. Anzi, grazie per la chiacchierata fighissima!

Grazie a te per tutti gli spunti!

Potete trovare la discografia di Lili Refrain sulla sua pagina Bandcamp, e seguire le sue avventure sui suoi canali Facebook e Instagram.